„My point is that ‘good’ is a simple notion, just as ‘yellow’ is a simple notion; that, just as you cannot, by any manner of means, explain to any one who does not already know it, what yellow is, so you cannot explain what good is. […] You can give a definition of a horse, because a horse has many different properties and qualities, all of which you can enumerate. But when you have enumerated them all, when you have reduced a horse to his simplest terms, then you can no longer define those terms. They are simply something which you think of or perceive, and to any one who cannot think of or perceive them, you can never, by any definition, make their nature known.“1 http://fair-use.org/g-e-moore/principia-ethica/s.7

Moores Antwort könnte eindeutiger nicht ausfallen. Eine Blinde, die nie sehen konnte, wird unter keinen Umständen wissen, wie eine Farbe aussieht. Ein Tauber, der nie hören konnte, wird nie wissen, wie ein Ton klingt. Es gibt Begriffe wie gelb, die lassen sich nicht definieren, weil sie der kleinste Baustein einer jeden Definition sind. Sie lassen sich nicht in dem Sinn erklären, dass jemand der noch nie etwas Gelbes gesehen hat, nach einer Erklärung weiß, wie gelb aussieht. Die Definition von gelb kann noch so präzise sein, die Erklärung noch so eloquent, sie wird nicht dafür sorgen, dass sich eine Blinde ein Bild von gelb machen kann. Denn dafür muss sie gelb wahrnehmen. Um zu wissen, was gelb bedeutet, muss man gelb sehen. Gelb lässt sich nicht erklären, gelb lässt sich nur wahrnehmen.

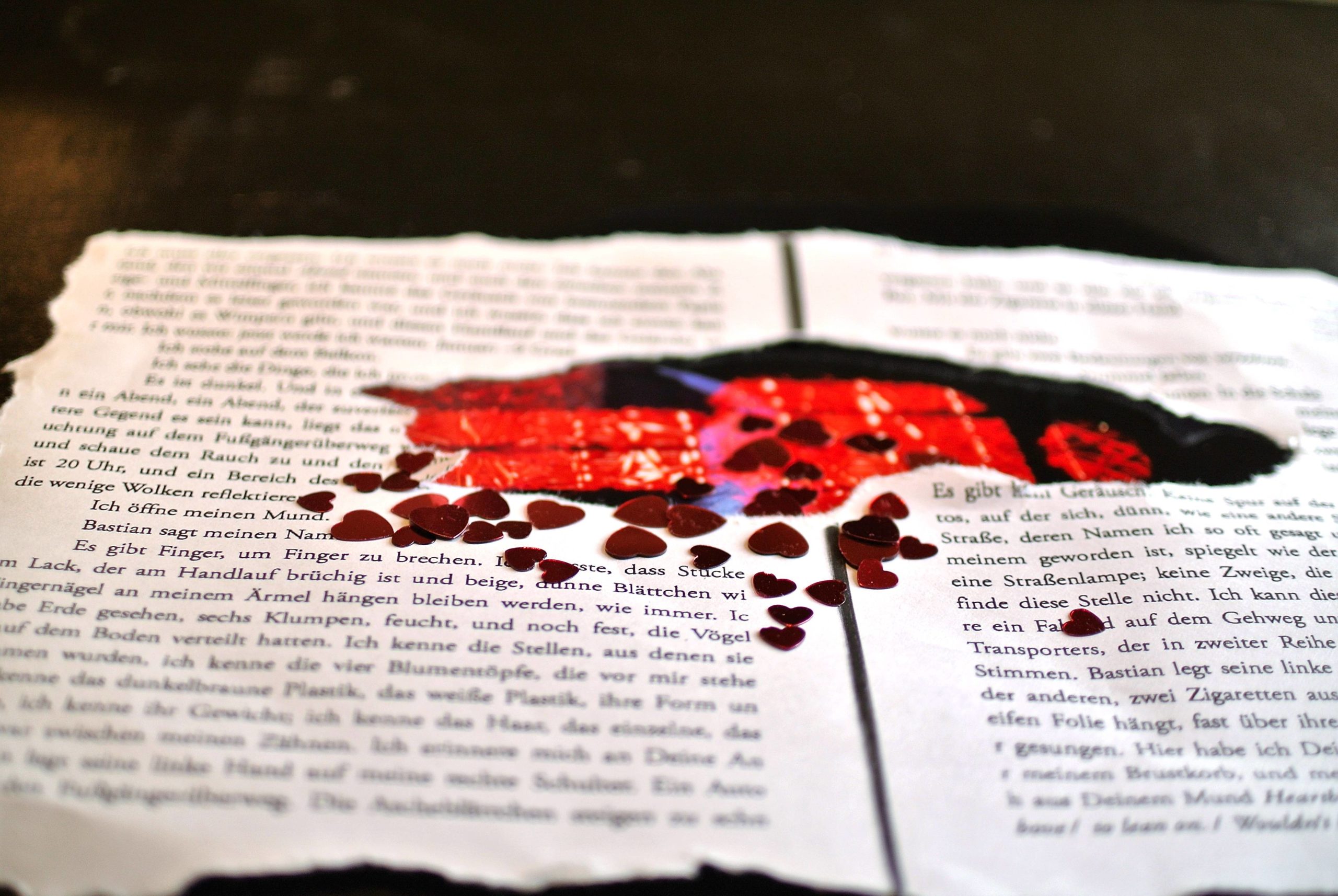

Wenn Wille und Welt auseinanderklaffen wie eine Wunde, setzt ein Schmerz ein, der unnachgiebig nach Aufmerksamkeit verlangt. Es liegt in der Natur dieses Gefühls, das seinem Charakter nach ein Warnsignal ist, alles andere zu übertönen. Was mit zwölf noch ein Novum war, überwältigend in seiner Intensität, ist heute ein alter Bekannter. Das Warnsignal rückte mit den Jahren in den Hintergrund, wurde zum Rauschen im Ohr, zum Ziehen der vernarbten Haut. Das Gefühl lauert unter der Oberfläche, wo es träge seine Bahnen zieht und nur ab und an zum Atmen auftaucht. Ein Walfisch an den guten Tagen, ein Leviathan an allen andern.

In meinem kindlichen Vokabular fand sich für das, was ich auf dem Bett liegend empfand, nur das Wort des Schmerzes. Vielleicht manifestierte sich diese Emotion darum als physischer Schmerz irgendwo zwischen Bauch und Brust. So genau weiß ich das nicht mehr. Meine Erinnerung zeigt wenig Interesse am Archivieren im Stil einer Chronik. Wenigstens darin sind wir beide uns einige: Auch ich will mich an vieles nicht erinnern. Wir passen uns dem Leben in unruhigen Gewässern an. Was die Wellen des auftauchenden Gefühls fortspülen könnten, das hält die Erinnerung nur mit losem Griff. Was im Jetzt nicht dabei hilft, den Kopf über Wasser zu halten, ist im Notfall entbehrlich.

Das provisorisch als Schmerz betitelte Gefühl entwickelte sich zum Teil eines unberechenbaren Rhythmus. In seiner Wiederholung war es anderen Gefühlen nicht unähnlich. Das Klingeln meines Weckers jeden Morgen um kurz vor sechs rief regelmäßig ein Gefühl in mir hervor. Wenn ich mit Abstand zu meinen Sitznachbarn im Klassenzimmer saß und auf eine Klausur wartete, spürte ich ein altbekanntes Gefühl. Oder wenn die Sommerferien jedes Jahr völlig unvorhergesehen ein plötzliches Ende nahmen, erinnerte ich mich an das Gefühl aus den Vorjahren.

Im Gegensatz zu diesen Gefühlen folgt der Schmerz keiner Logik. Er ist nicht an das Klingeln des Weckers gebunden, nicht an Klausuren oder Ferienenden. Das Auftauchen entzieht sich genauso der Vorhersage wie die Höhe der Wellen. Der Schmerz führt ein Eigenleben, das doch nicht ganz frei von meinem geschieht. Wir leben nicht nur nebeneinander, sondern miteinander. So wie ich mich an ihn anpasse, so passt er sich auch an mich an.

Mit der Urkraft der Gezeiten formt er die Welt in der ich lebe. Der Schmerz ist ein Fluss. Die meiste Zeit rauscht er im Hintergrund, ruhig und harmlos. An den andern Tagen aber, wenn er über die Ufer tritt, nimmt er mit, was ich nicht halten kann. Reißt ganze Stücke aus der Landschaft, die nach der Flut eine andere ist. Auch darin unterscheidet sich dieses Gefühl von jenen anderen und wohlbekannten. Sie muss ich nicht beschreiben, weil ihr Strom gleichbleibend fließt. Sie folgen einem konventionellem Fluss der Zeit. In ihnen zeigt sich nicht die Ausnahme, sondern die Regelmäßigkeit meines Lebens.

Sie sind normal und darum muss ich sie nicht erklären, weder vor mir noch vor sonst jemandem. Jene Gefühle tauchen nicht nur in meiner Welt auf, sind nicht nur Teil der Landschaft, die sich vor mir ausbreitet. Auch meine Brüder hassen das Aufstehen, auch meine Freund*innen zittern vor den Klausuren, selbst die Lehrer*innen werden vom Ende der Ferien überrascht. Dieses Gefühl aber, der wellenschlagende Schmerz, reißt beizeiten nicht nur die Landschaft fort, sondern mich gleich mit ihr.