Ich kenne die Instrumente und die Modi, die Differenzen, die Erfahrungen, deren roten Faden ich nicht wiederfinden kann. Ich kenne das, was sich unterscheidet, was uns zugestoßen ist, was wir jetzt damit anfangen. Ich kenne die Fragen, die Fragen nach meiner Glaubwürdigkeit und, warum ich mich wundere. Ich kenne den Streit und die Stufen, die Maße, nicht aber den Glauben und seine Genauigkeit oder den Anschein oder die Position des Schicksals. Ich kenne den Text.

Ich kenne diesen Text. Ich kenne die Rede und die Demütigung, die wir von wem auch immer nicht ertragen, und ich gehe sofort woanders hin, zu einem Wort, das immer wiederkehrt, wie die Stimme der Gewalt, die sich dem Anschein oder der Praxis anpasst. Wie wir uns davon einschüchtern lassen, kenne ich, von den Texten, die dazwischen sind, die zwischen sich noch andere Texte beinhalten, die wir großzügig verschweigen.

Ich kenne den gewöhnlichen Nutzen, den das Weitergehen hat, in den ich einwillige, in das Unbehagen, das ich kenne, vor dem ich den ganzen Tag lang Angst hatte und nun einen doppelten Blick spüre, die Wahrheit der Verlegenheit, die ich mich mühe zu beherrschen. Aber ich kenne das, dafür müsste ich aufhören zu schreiben, wo jeder Satz zu zittern beginnt, in einem vertrauten Rückstrahl und durchgestrichen, in sich verschlungen, die Rekursion als Kopie auf Probe, als spekulative Kopie, als der Entwurf, der immer schon voraus ist und nie eingeholt werden kann.

Ich kenne meine Stimme und kann mich hören. Ich kenne, was ich sagen werde. Den Anschein von Prätention kenne ich, die Art der Aussage, die Aussageweise, die Materialität der Stimme. Ich kenne die Sätze, die Prädikate und Attribute. Und ich kenne die Frage, die ich mir dann stelle, wenn ich das kenne und wiedererkenne, die Frage nach dem, was da eigentlich geschieht, wenn ich mich höre, die Fehler, die ich kenne. Die Fehler, die ich kenne, sind das, was bleibt, was sich von selbst versteht, was keineswegs die Wahrheit. Ich kenne sie, weil ich vorgebe, über sie zu schreiben, als hätte ich schon früher oder schon immer über sie geschrieben, als hätte ich mich an ihnen gerieben, als wäre ich der Restaurator ihrer Authentizität.

Ich kenne, was ich nicht sage. Nicht, was ich beschreibe, was mir gehört und dem ich mich unterwerfe, ohne jede Referenz. Was sich unterwirft, löscht sich im Bezeichnenden aus. Was ich sage, das ich kenne, kenne ich als das, was ich sage. Das ist die einfache Möglichkeit des Todes. Auch den Vergleich kenne ich, der Beispiel und Struktur verknüpft, der nichts erfindet, nicht einmal kombiniert, sondern überträgt, als wäre das vernünftig, mich in das zu verlagern, was ich vorgebe zu kennen.

Ich kenne die Seiten und ich kenne die Erzählung, die Verwicklungen kenne ich, die ich entziffern kann, aber nicht ergreifen, nicht darin wohnen wie in Falten, nicht maßvoll oder zugänglich oder gar abwendbar. Alle meine Körper kenne ich, die mich bewegen und sozialisieren, die mich darbieten und schreiben, matt und schwer. Natürlich kenne ich sie, nicht rein, aber glaubhaft, also roh und unhaltbar. Denn ich kenne das Außen und ich kenne das Innen. Das eine kann man zerstören, das andere zersetzen. Was ich zersetze, bin ich. Ich kenne das.

Denk an deinen Schöpfer in deinen frühen Jahren, / ehe die Tage der Krankheit kommen und die Jahre dich erreichen, / von denen du sagen wirst: Ich mag sie nicht!,

2 ehe Sonne und Licht und Mond und Sterne erlöschen / und auch nach dem Regen wieder Wolken aufziehen:

3 am Tag, da die Wächter des Hauses zittern, / die starken Männer sich krümmen, / die Müllerinnen ihre Arbeit einstellen, weil sie zu wenige sind, / es dunkel wird bei den Frauen, die aus den Fenstern blicken,

4 und das Tor zur Straße verschlossen wird; / wenn das Geräusch der Mühle verstummt, / steht man auf beim Zwitschern der Vögel, / doch alle Töchter des Liedes ducken sich;

5 selbst vor der Anhöhe fürchtet man sich und vor den Schrecken am Weg; / der Mandelbaum blüht, / die Heuschrecke schleppt sich dahin, / die Frucht der Kaper platzt, / doch ein Mensch geht zu seinem ewigen Haus / und die Klagenden ziehen durch die Straßen –

6 ja, ehe die silberne Schnur zerreißt, die goldene Schale bricht, / der Krug an der Quelle zerschmettert wird, / das Rad zerbrochen in die Grube fällt,

7 der Staub auf die Erde zurückfällt als das, was er war, / und der Atem zu Gott zurückkehrt, / der ihn gegeben hat.

8 Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet, das ist alles Windhauch.

Buch Kohelet, Kapitel 12

Klee und Biene haucht er an, mein Wind, zerreißt die Integrität der Schreibenden, meiner Lektüre, meiner Beispiele, mit denen ich gern befreundet gewesen wäre, denen ich gern gerecht geworden wäre, nach denen ich mich gesehnt habe, wenn ich nicht wusste, wie ich weitergehen soll, ohne mich mit dem Schlimmsten abzufinden. Zerreißt die Gleichzeitigkeit in dem, was wir tun, hetzt die Wörter hinaus, wo die Angst nach innen kippt und bleibt ungeschrieben. So steht das, was nicht geschrieben ist, zur Verfügung.

Da ist aber keine Angst im Spiel, nur Anerkennung und Autorität, die ihr Mittelmaß normiert und als Zuverlässigkeit verkauft. Dafür muss alles schnell gehen und deutlich sein. Dieses Schreiben baut eine Falle, in der es angstlos alle Falten glättet. Aus einem machtvollen Mangel heraus, einem fast natürlichen Geräusch, das mir fremd ist, leise, ganz am Rand. Das Geräusch, wenn ich falle. Wenn Verzweiflung an Entzücken grenzt, heimlich, schlicht und alltäglich. Es lügt, das Geräusch, und seufzt, wenn ich es berühre.

Es ist nichts. Ohne Nutzen, ungebunden, eine Bewegung an der Oberfläche, gleichwohl imstande, uns ganz zu umfassen. Nichts geringes, leichtfertig und hartnäckig zugleich. Ich verschwinde darin. Es verweist nicht auf mich oder anderes. Es ist ja nichts. Es weist etwas auf. Einen Zweifel, eine Struktur, einen Satz, den ich denke, dass er mich denkt. “In deinen Sätzen bist du an ihrem Rand” (Oskar Pastior). Ich bin ihr Gegensatz. Sie stoßen mich, sind mein Geländer, das Hindernis, die Rampe, von der sie mich stoßen, in welche Freiheit, vom Rand. Bin ich also mein Gegensatz.

“Es gibt vier Winde und acht Zwischenwinde, und jeder hat seine eigene Farbe. Der Ostwind ist tief purpurn, der Südwind aus edel schimmerndem Silber. Der Nordwind ist aus kräftigem Schwarz, und der Westwind ist bernsteinfarben. Früher besaßen die Menschen die Fähigkeit, diese Farben wahrzunehmen, und konnten tagelang still auf einem Hügel sitzen und die Schönheit der Winde beobachten, wie sie fielen und stiegen, ihre wechselnden Farbtöne, den Zauber benachbarter Winde, wenn sie ineinander verwoben sind wie Bänder bei einer Hochzeit.

Das war eine bessere Beschäftigung als in Zeitungen zu starren. Die Zwischenwinde hatten Farben von unbeschreiblicher Köstlichkeit, ein rötliches Gelb, genau zwischen Silber und Purpur, ein Graugrün, das mit Schwarz und Braun gleichermaßen verwandt war. Was konnte equisiter sein als eine Landschaft, von kühlem Regen leicht benetzt, der von der Brise aus Südwest gerötet ist?”

“Können Sie diese Farben sehen?” fragte ich.

“Nein.”

Flann O’Brien, Der dritte Polizist

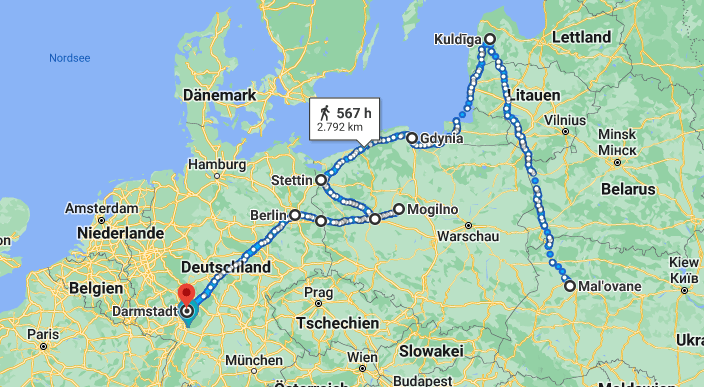

Das kann ich nicht sehen, was zu lernen wäre. Finsternis sagen, das Fremde, die Fehler und Ausfälle, noch im Prätentiösen, im Verrat ganz bei sich, der schwarze Docht der Schrift. Die rücke ich beiseite, wie die Schwerkraft. „Vielleicht wäre es viel besser, überhaupt nichts zu schreiben.“ (Amanda Aizpuriete). Das sind nur Ränder der Verwirrung, blind in summender Sonne. „Die Welt“, sagt Strauch in Thomas Bernhards „Frost“, „zieht sich zusammen in meinem Herzen.“

In der Angst fallen alle Brücken. Verloren. Schuld ist nur noch wie Schnee. Zuhause bin ich in der Idiothek und weiß nicht mehr, ob ich das, was auf mich zukommt, eigentlich ganz genau kenne oder gerade eben nicht. Angst katapultiert mich aus allen Bindungen, Umgebungen, löscht das Vertrauen. Es bleibt ein stummer Blick, blind nach innen, teilnahmslos, weit offen und zugleich verschlossen. Alles ist durch diesen Blick erst erschaffen. Damit das so bleibt, umgibt ihn ein Käfig. Angst hat eine Farbe. Was mir da entgegen läuft, führt zu Erinnerung und Selbst.

Dazwischen verflüchtigt sich das Leben, in eine wüste Fläche, und dann in einen Riss, der Erinnerung heißt. Ihr Bild und ihre dramatische Wirklichkeit finden Angst und Lüge in dem Riß, dem Schnitt, den Leiris sich zufügt, um sich zu töten. Er überlebt das Koma und die Angst und die Lüge haben fortan ein dauerndes Zeichen. Angst ist deutsch. Die Vokabel gibt es in vielen Sprachen. Etymologisch ist das Wort auch im Dänischen und im Niederländischen beheimatet.

Heimat ist Angst auf Vorrat. Es ging und geht noch immer auch um Selbstabschreckung. In der Angst schlummert nicht zuletzt das eigene Nichts. Wie einem die Angst gehört, kommt sie nicht einfach als Flut, sondern sie ist da. Sie ist eine Sache der Tarnung. Angst ist in uns eingeschlossen und schließt uns ein.

Auf Irisch heißt es: Is fear ort. Die Angst ist auf dir. Sie sitzt dir im Nacken oder auf den Schultern, sie hockt auf dir und nimmt dir den Atem, und wenn sie schwer genug ist und ihre Beine um deinen Hals schlingt, kannst du sie nicht abschütteln. Dann wird sie zu einem Körperteil, gleich neben deinem Kopf, einem zweiten Kopf, der dir etwas einflüstert, das du immer schon vergessen wolltest.

Die Angst, die mich durchs Leben trieb,

Else Lasker-Schüler

die lernt’ ich, da sie bei mir blieb,

wie einen echten Freund zu lieben.

Ich kann ihr nicht glauben. Ich kann diesen zweiten Kopf nicht lieben. Ich kann mich nicht lieben.

Sie macht uns fremd, wie Unschuld und Unwissenheit. „Welche Wirkung hat das Nichts? Es gebiert die Angst.“ Sie will etwas anderes als Furcht. Man fürchtet sich vor etwas Bestimmten, „während die Angst“, so Kierkegaard, „die Wirklichkeit der Freiheit als Möglichkeit für die Möglichkeit ist.“ Wir entwickeln die Möglichkeiten unserer Existenz und verdichten sie. Wir wollen auf um keinen Preis auf die Angst verzichten.

Ohne sie wüßten wir nicht mehr, wo und wer sie sind. Sie ist der Grund der Macht und die Aussicht auf unendliche Möglichkeiten der Selbstbestimmung. Die Angst des Vaters vor den Anzeichen der Angst des Kindes. Die Gefahr einer Verletzung, des Verlassenwerdens. Die Angst ist ein Gift, das immer zur Verfügung steht. Seine Wirkung wird versprochen, nie entfaltet.

Hungrig sein im eigenen Hause.

Stinken, ohne davon zu wissen.

Nicht mehr aufhören können zu lachen.

Das eigene Kind nicht lieben.

Sich an den Rändern auflösen.

Nichts mehr hören können.

Nichts mehr schmecken können.

Nicht mehr gehen können.

Nicht mehr singen können.

Zu viel sehen müssen.

Jemanden lieben und es niemals sagen können.

Verspeist werden.

Keinen Tanzpartner finden.

Auch beim nächsten Mal keinen Tanzpartner finden.

Ein weiches Tier zertreten.

Soldat werden müssen.

Ein Tier schlachten.

Mitten auf dem See die Ruder verlieren.

Den eigenen Bruder mit dem falschen Namen begrüßen.

Den Hund in der Tür zerquetschen.

Schweigend beim Essen sitzen.

Streitend beim Essen sitzen.

Gar nicht beim Essen sitzen.

Im Restaurant deutlich hörbar furzen.

Einen Körperteil abgetrennt bekommen.

Sich beim Verwelken zusehen.

Dem eigenen Kind beim Verwelken zusehen.

Am hellichten Tag die Augen öffnen und nichts sehen.

Zittern, einfach so.

(Lexikon der Angst)

Und was ist ihre Zeit, ihre Dauer, wenn sie anschwillt, in alle Winkel dringt? Die Dauer ohne Grenze ist von so großer Bedeutung, weil sie unmittelbar keine Ursache hat, sondern alles einbezieht in den Angstexzess, in die “generalisierte Angststörung“. Eine Betäubung, ein Vakuum, Wiederholung. Was wiederholt wird, ist uns intensiv gegenwärtig. In der Dissoziation ist die Angst ganz zuhause. Angstfreie Erinnerungen können jederzeit durch angstbesetzte überschrieben werden. Umgekehrt ist das nicht möglich.

Die Angst ist schneller als jede Reflexion. Sie scheint sich selbst zu überholen. Das Fortschreiten der Zersplitterung in der Angst vorm eigenen Schreiben, das eine Ordnung hat, die alle Partikel umfaßt, die einen Anfang kennt und ein Ende. Doch der Anfang solcher Ordnung ist leer und nie zu haben. Also begebe ich mich, im Schatten dieser Angst, möglichst genau auf Umwege, ganz ähnlich den verschlungenen Bahnen, die das Corticotropin-freisetzende Hormon (CRH) im Hirn durch den Hypothalamus über die Hirnanhangdrüse in die Blutbahn nimmt. Corticotropin regt zur Bildung von Cortisol an, des Hormons, das den Organismus in den für Streß typischen “Alarmzustand” versetzt.

Geschieht das zu häufig, gibt es eine Art Rückkopplung: Dann gibt es zu viel Cortisol im Körper und führt entweder zu Angstimmunität oder chronischer Angst. Wir schützen uns mit Zurückhaltung, mit Höflichkeit und Indifferenz. Und sprechen langsam, stocken, genau und abgezählt die Wörter, aufgereiht wie die Zinnen einer Mauer.

Hier sind alle möglichen Sachen, sagt der Psychologe zum Kind. Du kannst alles nehmen, was du brauchst. Stell’ mal alles so auf, dass ich deine Angst sehen kann. Das Kind starrt auf die bunte Tischplatte. Dort liegen Klötze und Autos, kleine Tiere und Figuren, Bäume und Büsche aus Holz, Gummipüppchen, Zäune und Zahnrädchen. Das Kind nimmt eine Ziege aus Hartplastik in die Hand und überlegt, während der Psychologe sich ein wenig zur Seite dreht, um dem Kind nicht das Gefühl zu geben, unter Beobachtung zu stehen. Neben ihm liegen die Testbögen.

Das Kind schaut unsicher hoch, aber als es sieht, dass der Psychologe geduldig aus dem Fenster schaut, beginnt es, die Dinge auf der Tischplatte zu arrangieren. Es stellt die Ziege zu den anderen Tieren, Schafen, Kamelen, einer Maus und einem Königspinguin. Um das Rudel herum errichtet es einen Zaun, schiebt die Bäume zu einem Wäldchen zusammen, ordnet die Autos in einer Reihe nebeneinander und verteilt die Figuren sorgfältig auf der ganzen Tischplatte. Es lässt sich Zeit; erst als es zufrieden ist, schaut es hoch und sagt leise, fertig.

Langsam dreht sich der Psychologe wieder zum Kind und betrachtet das Arrangement. Er sieht die ordentlichen Bereiche und Gruppen, die geraden Linien, eine sauber gebaute Welt. Das Kind lächelt und rückt den kleinen Kirchturm, den es neben der Weide platziert hat, in eine Linie mit den Parkplätzen. Ah, sagt der Psychologe, und wo ist nun deine Angst. Das Kind schaut ihn an, als verstünde es die Frage nicht. Na hier, sagt es, hier überall.