Darüber, wieso Behauptungen nie wissen, ob sie funktionieren werden

Die folgenden Behauptungen, die mehr zeilenhaft als thesengrundiert aufgestellt werden, beanspruchen für sich, das ästhetisch-visuelle wie poetologische Herangehen Yevgenia Belorusets als eine Gestaltungsform von Kritik zu erkennen. Was die Sauberkeit der ebenfalls gewollt wissenschaftlichen – sprich: versucht distanzierten Betrachtung – verunreinigt, ist die Überzeugung, den (eigenen) lesenden und sehenden Blick in die Behauptung über etwas unmöglich neutralisieren oder gar verbannen zu können. Darüber hinaus erscheint mir diese vergebliche Ausgrenzung durch ihre Zwanghaftigkeit nicht attraktiv. Die eher subjektiven und bodenlosen Einschläge, die sich ab einem bestimmten Zeitpunkt in dieser Abhandlung einen Platz frei-räumen, wollen jedoch nicht den gesamten Entwurf für sich vereinnahmen. Dieser Wille geht dem Anspruch dieser Behauptung(en) voraus. Die zweite und wesentlich relevantere Vorbemerkung betrifft das Verhältnis, das Yevgenia Belorusets zu ihrer literarischen wie schriftstellerischen Arbeit einnimmt. Mich interessieren die ästhetischen Strategien, die dieses Verhältnis implizieren und formen. Um zu „beweisen“, dass es ästhetisch gestalteter Strategien bedarf, die den Untersuchungsgegenständen und ihren spezifisch ästhetischen Dimensionen angemessen sein und zu diesen in ein Verhältnis gesetzt werden müssen, versuche ich im Rahmen dieses Textes die methodischen Bewegungsformen Belorusets (die ich ihr möglicherweise eher andichte als dass sie tatsächlich eindeutig markiert werden könnten) im Umriss mimetisch nachzufahren. Der reine Blick, so der Kunsthistoriker und Philosoph Georges Didi-Huberman existiert nicht: Das, was wir sehen, impliziert immer schon das, was wir wissen.2Judith Elisabeth Weiß, Der gebrochene Blick: Primitivismus – Kunst –Grenzverwirrungen, Dietrich 2 Reimer Verlag, Berlin 2007, S. 33.

Unser Blickverhalten auf unsere Umwelt ist so betrachtet immer mit einer visuell-begrifflichen Einstellung verhaftet. Als Konsequenz lässt sich daraus natürlich sagen, dass unser Blickfeld immer schon vorkalkuliert – da produziert – zum Zugriff bereit liegt. Wir sehen nur das an Bildern, was wir bereits als Repräsentation erwarten. Weniger desillusionierend ist hingegen die Behauptung, dass die permanente Verstellung von „Wirklichkeit“ auch immer eine Lückenhaftigkeit in sich wahrt, die einen potenziellen Rest, eine Überschusslogik verspricht, da sie das gewohnte Blickverhalten überragt und ver-rückt. Genau dieses Restpotenzial begreift dieser Entwurf als Hoffnung, die eine Weitung, Kreuzung und im besten Falle eine Sprengung unserer eingewöhnten Blickverhalten bewirken kann.

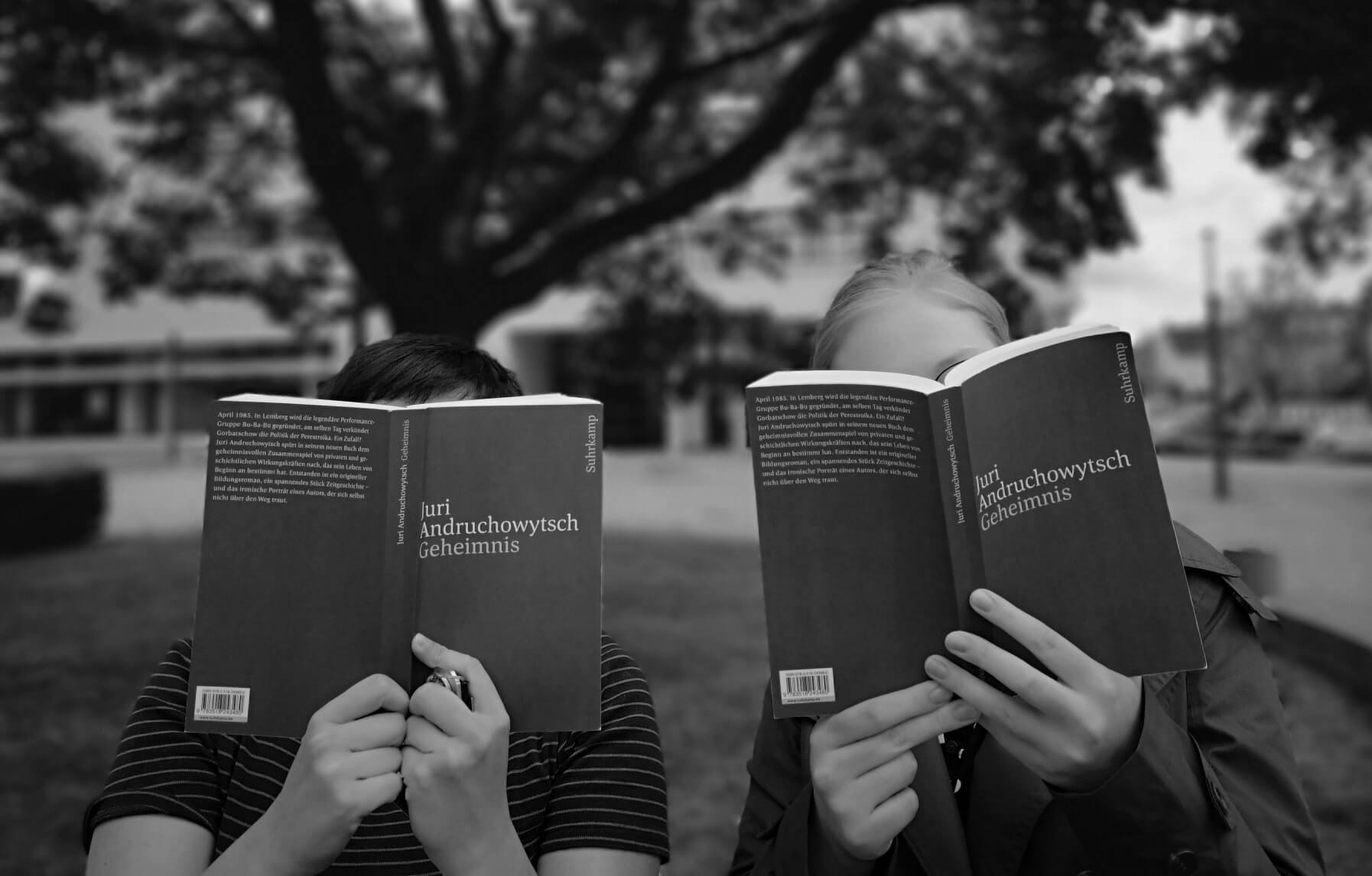

Um es also kurz zu machen und das folgende etwas konkreter zu fassen: Glückliche Fälle stellt sich mir als ein Buch dar, das auf eine solche Überschusslogik setzt. Yevgenia Belorusets Ansatz ist insofern eigentümlich als dass er das Bild „der ukrainischen Bevölkerung“ in einer Art de konstruiert, die sich nicht vereinnahmend, nicht gewaltvoll oder übertönend auf die Menschen auswirkt, deren Stimmen sich in Glückliche Fälle behaupten. Das textlich wie photographische Material entzieht sich jeder Bildhaftigkeit. Die Textkörper in Belorusets Buch exemplifizieren diese Überschusslogik, da sie die Idee von narrativer Identität auf eine Weise ins Rutschen bringen, über die nicht unmittelbar verfügt und zugegriffen werden kann.

Der Körper als Blickfeld und Ort

Ganz so, als ob es eine Topik der Liebe gäbe, von der die Figur dann ein Ort (topos) wäre. Das Eigentümliche einer Topik ist nun aber, dass sie ziemlich leer ist: eine Topik ist ihrem Status nach zur Hälfte codiert, zur anderen Hälfte projektiv (oder projektiv, weil codiert.)

Roland Barthes, Fragmente einer Sprache der Liebe, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1984, S. 17.

Die Schriftstellerin und Fotokünstlerin Yevgenia Belorusets scheint diese Formen körperlicher Grenzerfahrungen als eine Möglichkeit ästhetischer Zugänglichkeit zu verstehen, durch die „mikroexistente“ Lebensrealitäten der ukrainischen Bevölkerung beschreibbar werden können. In dem von ihr geschriebenen und 2019 in deutscher Übersetzung erschienenem Buch Glückliche Fälle drückt sich der lesenden Person vieles als Ausdruck ein, hängen bleibt: der Körper als Feld der Ent-Ortung, der Blick als verkehrte Spiegelung und textlose Fläche, die Schichtung und Spaltung eines vermeintlich kollektiven Schicksals. Identität wird ständig verworfen, da die Autorin sowohl mit ihrem Selbstverständnis als Autorin wie auch mit ihrer (ukrainischen) Identität bruchlustig umgeht. Jeglicher Vergewisserung wird eine Absage erteilt, mehr noch: es scheint Anspruch Belorusets Sprachform zu sein, eine solche Absage entschieden einzufordern. Konkret heißt das, dass deduktive Verfahren, die auf dualen und linearen Strukturierungen wie Innen Außenwelt bzw. sozialtheoretischer Makrologie und ästhetischer Mikrologie aufbauen, durchkreuzt werden. Die individuelle Verfasstheit kann nicht über ein kollektives und wesentlich nachträglich3Ich halte es mit den Begriffen „Makrologie“ und „Mikrologie“ hier wie folgt: Beloruset negiert in Bezug auf die Art, in der sozio-kulturelle Eigenschaften betrachtet, beschrieben und letztlich analysiert werden, weder die Existenz makrologischer noch die Existenz mikrologischer Gesellschaftsstrukturen. Vielmehr und das soll deutlich werden, geht sie mit diesem Spannungsfeld feingliedrig um. Sie operiert weniger mit ontologischen Zuschreibungen als mit Perspektiv-Verkehrungen. Allein ihr Vorwort stellt einen Zugang für diese Mehrschichtigkeit dar, die eng mit einer Forderung einhergeht, die Lust an der Lektüre als eine Lust am Suchen zu verstehen. konstruiertes Bild erklärt werden, umgekehrt kann aber auch nicht etwa das „Individuum“ an sich vorgefunden werden, da es auf einen Körper und dessen physische wie psychische Schutzlosigkeit zurückgeworfen bleibt. Gerade in dieser Schranke scheint die Haltlosigkeit des Versuchs, Identität ausfindig machen zu können, begründet zu liegen.

Koexistenz: kollektiver und individueller Erfahrungsräume

Hier erklingen die Sprachen verschiedener Personen und treten miteinander in Konflikt, mehr noch, Fotos und Texte treffen aufeinander, sind jedoch nicht in der Lage, sich gegenseitig zu erklären oder zu illustrieren. Der Kunst der Designerin Uljana Bytschenkowa ist es zu verdanken, dass sie ko-existieren müssen, und zwar vor allem deshalb, damit keine Idee, keine Stimme, insbesondere nicht die der Autorin, die anderen dominiert.

Yevgenia Belorusets: Glückliche Fälle, S.7

Belorusets scheint das Spannungsfeld zwischen einem kollektiven Gesellschaftsbild, das nur schwerlich der Versuchung widerstehen kann, sich von vereinheitlichenden Erzählstrategien absorbieren zu lassen und nicht-reduzierbaren Momenten, also intimen Erzählungen und Geschichten, gleichzeitig aufladen und besänftigen zu wollen. Wiederholt entscheidend: Es bedarf visueller Ankerpunkte, um dem Körper ein Gleichgewicht zu geben.4Ausgehend von der letzten Bemerkung in Fußnote 3 ebnet sich die Art, in der ich „Körper“ innerhalb 5 dieses Entwurfs verstehe und als Begriff behaupte, in das Spannungsfeld von makrologischer und mikrologischer Dimension ein. Der Körper scheint die Fläche zu sein, der alles an Widerspruch und Sprache – kurzum: Gewalt in sich vereinbaren muss. Welche Strategien, Körper sich aneignen, um funktionieren und sich ver-orten zu können, soll hier als Frage, die keine eindeutige Antwort finden will, umrissen werden. Körper sind notwendig auf das Arrangement anderer Körperfelder angewiesen. Gleichzeitig und dagegen scheint auch Beloruset anzuschreiben, lässt sich eine Gesellschaft und „Identität“ nicht durch das Bild eines Körpers abdecken, sondern lediglich überdecken.

Nicht wiederholend, aber entscheidender: Erst der Körper stellt her, was ihn visuell verankern könnte. Unsere Körper sind nachvollziehbar als punktierte Texturen und als zufällig geworfener, im Werden begriffener Wurf. In seinem Essay Die Helle Kammer verwendet Roland Barthes zwei für seinen Untersuchungsanspruch konstitutive Begriffe: studium und punctum. Interessant ist, dass sie nicht in einer notwendigen Bedingungsstruktur miteinander eingekapselt sind. Während das studium, da es verwiesen ist auf kulturelle und gesellschaftsverbindliche Konventionen, mit einer Selbstverständlichkeit eingesehen werden kann, ist die Existenz, das Er-Sehen eines punctums auf die kontingente Verfasstheit des Blicks zurückgeworfen. In ähnlicher Weise geht Belorusets mit dem Verhältnis von kollektivem und individuellem Erfahrungsraum um. Das Bild eines kollektiven Körpers, konkret: „einer“ ukrainischen Identität wird von ihr bewusst entzerrt. Der Versuch, der ihrem Photo- und Textband unterliegt, ist nicht, ein dokumentarisches Artefakt über die ukrainische Gesellschaft darzulegen, sondern sich von der Intimität und Unerreichbarkeit verschiedenster Blicke ergreifen zu lassen. Die Frauen in Glückliche Fälle werden nicht als Projektionsflächen5Auch wenn ich weniger die Bedeutung der weiblichen Stimme in Belorusets Buch thematisiere, so spricht 6 die Wahl, lediglich Frauen erzählen zu lassen für die grundsätzliche Behauptung dieses Versuchs, eine Art Gegen-Erzählen zu schreiben, die sich jeglicher Erwartung an eine narrative Geschichte widersetzt und jedes Bild ins Wanken manövriert. verhandelt, sondern als zufällig und glücklich erfasste Begegnungen. Bei Barthes’ punctum ist es ist die Wechselhaftigkeit, die der Gegenstand der Untersuchung (die Photographie) zum betrachtenden Blick unterhält, das interaktive Verhältnis, das Prinzip des Beziehens ist, was letztlich konstituierend wirkt. Diese wirkende Beziehung zwischen punctum und studium ist in dem Verhältnis von kollektiver Narration und persönlicher und punktueller Textur wiederzufinden. In Glückliche Fälle werden die Texte, die verschiedensten Sprachen nicht durch die Photos ausgestochen. Beides wirkt aufeinander ein, was hängen bleibt ist nicht der Eindruck einer Entsprechung, sondern unheilsame Dissonanz.

Blick als Verkehrung

Interessanter, aber auch undurchsichtiger wird es, wenn ich versuche, tiefer vorzudringen in den ästhetischen Zugang, die Gestaltungsform Belorusets Methode. Spätestens bei einer wiederholten Lektüre macht sich ein Prinzip, eine Art von Bewegung bemerkbar. Der Ausgangspunkt dieser Bewegung kann nicht ver-ortet werden, es gibt sozusagen keinen Bildgrund, wenn überhaupt so etwas wie ein Versammeln von Sprachstoff. Diese Bewegung vollzieht sich durch eine de-zentrale Struktur, die auch als ästhetische Strategie der Autorin bezeichnet werden kann. Bereits im ersten Vorwort lässt sich dieser de-zentrale Ausgangspunkt als Voraussetzung dafür, was sie zu vermitteln versucht, erkennen:

Die inhaltlichen Linien dieses Buches, von denen zwei fotografischer Art sind, widmen sich nicht den Umbruchsgeschichten der Gegenwart, sondern, wie man beim flüchtigen Hinsehen glauben könnte, ihren Rändern.

Seite 6

Dem Vorwort auch zu entnehmen ist ein spezifisches und bewusst eingenommenes Selbstverhältnis, denn der nachgestellte Satz scheint die vor-gestellte Randhaftigkeit und Belanglosigkeit als solche kritisch zu kommentieren:

Genauer gesagt einem tieferen Eindringen der traumatischen historischen Ereignisse in die Fantasie und Alltagserfahrung.

Seite 6

Der Blick, der dem vorherigen Satz noch als Einstellung vorausging, wird durch die unmittelbare Nachstellung des letzteren ver-stellt: Die vor-gestellte Randhaftigkeit wird als Trugschluss ausgestellt, wenn nicht sogar verworfen. Gerade diese wechselnden Blickeinstellungen wirken innerhalb des Buchs als Verkehrungsstrategien, als Kippbewegungen, die sowohl die Lesenden, als aber auch die Autorin selbst daran hindern, eine Perspektive, einen Ort zu bewohnen, um eine Vergewisserung für sich beanspruchen und behaupten zu können.

Eine Topik als Voraussetzung zu nehmen, die keinen festen Grund, sondern lediglich zähe Grundierungen aufweist und die Einarbeitung eines permanent brechenden Blicks, scheinen daher als integrale Momente für Belorusets „Vermittlungsanspruch“ zu fungieren. Nicht weniger relevant ist der Eindruck, der sich bei mir als Leserin einstellt: auch wenn sich Belorusets nicht eindrängt in das, was sie sprachlich ausstellt, situiert und bezieht sie sich dennoch ein in diese leere Topik, die durch die einzelnen Geschichten verschiedene Gestalten annimmt. Dieser Einbezug vollzieht sich indirekt, aus einem subtilen Abseits. Belorusets scheint mit ihrer Rolle als Autorin und Dokumentarfotografin als eine Art Zwischenraum umzugehen, der es ihr ermöglicht, keine der Geschichten durch einen dokumentarischen und literarischen Blick zu vereinnahmen.

Sie haben eine Sammlung von Texten vor sich, die eine fotografische Tiefe haben, etwas, das sich der endgültigen Kontrolle durch die Autorin entzieht: die Materie von Gewesenem, von Begegnungen, Gesprächen, Geschichten. Wenn ich fotografiere, sehe ich es grundsätzlich nicht als meine Aufgabe an, technische Bilder in dem Sinne herzustellen, wie Vilém Flusser Fotografie charakterisiert. Mich interessiert die Arbeit mit Erinnerungen, mit der Möglichkeit, diese Erinnerungen mit Hilfe eines Fotos zu formen, das zwar den Anspruch auf Wahrhaftigkeit erhebt, zugleich jedoch jemandes Idee, Zugang, Eindringlichkeit in den Alltag repräsentiert.

Seite 6

Sichtbar wird Belorusets kritisches Verhältnis zur dokumentarischen Methode, das letztlich nach einer abwandelnden Umgangsform mit dem „dokumentarischen Wert“ verlangt. Eine veränderte (Blick-)Einstellung auf die Art, in der wir etwas von einer dokumentarischen Fotografie oder einem Text erwarten, wird hier strategisch von ihr in einen visuell wie textlichen Kippmoment gestoßen. Die lesende Person gewinnt kein einheitliches Bild: weder von „der ukrainischen Bevölkerung“ ausgebreitet in makrologisch ausgearbeiteter Akribie noch von einer methodischen Schreibform, die sich eindeutig beschreiben ließe. Es gibt keine Narration, einzig ein Spiel mit Irritationen. Anders formuliert: das De-zentrierte, das Randständige sticht als wirkendes Zentrum hervor. Als leere Topik, in der die Menschen als eigentliche Orte, in ihrer Verweisung aufeinander einen unterbrochenen Topos bilden, der jegliche Erwartung, jeden Versuch, sich zu vergewissern, in eine Auflösung versetzt.

Sowohl mit den Fotoreihen als auch mit den Texten möchte ich zeigen, wie das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Kontexte die Sprache auflädt und umformt, was in einer Absage an den Einsatz von jeglichen Instrumenten der Vergewisserung resultiert.

Seite 7

Wodurch Belorusets letztlich die „reine“ dokumentarfotografische Methodik nicht nur auslotetet, sondern auch unterläuft, ist die Einarbeitung der Unmöglichkeit, sich überhaupt zu vergewissern. Anders formuliert: es gibt nicht ein Bild, sondern einige Bilder, nicht einen Korpus als Wissenskörper, sondern viele Körper. Die Form, die sie einzunehmen scheint, ist lesbar als eine, die sich als einen de-zentrierten und prozess-anhaftenden Nachvollzug beschreiben lässt. Als eine Haltung, die der Verführung widersteht, Text zu verkörpern – heißt: versucht, Text in und durch die Stofflichkeit eines Körpers zu ver-rücken, den Ort selbst zu verkörpern. Körper in ihrer kontingenten und immer unverfügbaren Verfasstheit aufzufassen – diese Zerbrechlichkeit und Unerreichbarkeit – er- und ein-arbeitet Belorusets als Blickfeld und ästhetischen Ausgangspunkt in ihre Prosa.

Verdoppelter Zugriff

Mindestens drei separate Themen, die indirekt mit dem Konflikt im Donbass zu tun haben, behandeln nicht den eigentlichen Konflikt – sondern seine dialektische Überwindung – durch Phantasmagorie, Erzählung, Gespräch und Ausstellung der Situation.

Seite 6

Belorusets ästhetische Verfahrensweise ist insofern als eine Form lesbar, die den Text als permanenten Gestaltwandel verwirft, als ihrer Schreibweise nicht einfach ein doppelter Zugriff zugrunde liegt, der – wie Daniel Graf schreibt – auf „dieselbe Wirklichkeit“ ausgerichtet ist.6Daniel Graf, „Aufruf zum Selberdenken –Yevgenia Beloursets“, siehe: https://www.republik.ch/ 7 2022/03/12/sie-erzaehlen-vom-krieg?fbclid=IwAR1AKqIq4s2GCmInlndxMrO0oVKyzM Texoqi0KniaBHg5le-Cmk3B3Yn3g/ (abgerufen am 30.4.2022).

Vielmehr macht Belorusets in der Art, in der sie auf mikro-ästhetische Lebensrealitäten zugreift, eine Verdopplung des Blickfeldes auf. Dies lässt sich zum einen daran erkennen, dass weder die Texte noch die Fotos aufeinander in komplementärer Weise einwirken: Der Text geht nicht im Foto auf und das Foto nicht im Text, die zufällige und ungeregelte Setzung und Anordnung der Photographien unterstreicht diesen Eindruck. In dieser gesetzten Irritation lässt sich eine gewisse Programmatik erahnen, die sich darin versucht, gewohnte Blickeinstellungen zu verschieben. Doch es greift noch tiefer: Auch im Text operiert Belorusets mit einer Verdopplung des Blickfelds.

In Andreas Gegenwart versuchte ich mir oft vorzustellen, was passieren würde, wenn ich ein anderer Mensch wäre, wenn ich, anstatt mit einem Fragenkatalog von Stadt zu Stadt zu reisen, selbst eine Figur, ein Beispiel, eine bearbeitbare Stimme wäre, die einen bestimmten Inhalt illustriert.

Seite 104

Das Projizieren einer Bevölkerung als bildhaftes Kollektiv spielt sich reibungslos ab, wenn der Maßstab an die Lektüre niedrig angelegt ist. Oder anders: wenn der Maßstab sich selbst nicht ernst nimmt, keinen (Selbst)Anspruch enthält, läuft das Gefühl leer. Roland Barthes beschreibt die Lektüre eines Bildes, das auf der Folie eines studiums betrachtet wird als Hingabe an eine Sache, die lediglich einer Art allgemeinen Beteiligung genügen muss. Die Einstellung eines kulturell ausgeformten Blicks versetzt das Bild in das präskriptive Wissen einer spiellosen Erwartungshaltung. Das Bild wird durch die Art, in der ich studiere, heißt: in der ich es einordne7Gerade hier wird die Ambivalenz, die Gespaltenheit und die Unentscheidbarkeit, das dem Ich wie ein 8 abgetragener Rest zu unterliegen scheint, erspürbar. Denn das Ich ist immer schon Projektion durch Codierung und Codierung durch Projektion. Ich: Das ist immer bereits ein Bild. Das Ich ist ähnlich gestrickt wie die Liebe, ein Nicht-Ort und gleichzeitig ein Ort, verzogen und unfähig, sich der Grundlage von Sprache und Ver-ortung zu entziehen. Die kollektive Lektüre ist dem Ich eingeschrieben, umso vergeblicher ist sein Versuch, sich abseits von all jenen Einschreibungen lesen zu können. Aber dennoch: Der ist auf keinen festen Ort zentriert. Sein Bruch, alle jeglichen Einbrüche auf ihn sind zugleich auch die Ermöglichung neuer Verkörperungen. Die Veränderung selbst stellt sich als inhärentes, als körperliches Grundmerkmal dar. und codiere zu dem Bild als das ich es sehe. Das barthe’sche punctum spielt dem auslotend entgegen, da es es meinen Blick ver-setzt, ich jegliche begriffliche Inventarliste, die Norm der Maßstäbe vergesse. Mein Blick auf das Bild geht wesentlich aus der Bodenlosigkeit des Bildes, der Abwesenheit jeglichen Bildgrundes hervor. Ich sehe ver-setzt und dennoch habe ich zum ersten Mal das Gefühl, tatsächlich zu sehen. Das, was „wie ein Pfeil aus seinem Zusammenhang [hervor schießt]“ – wie Barthes das punctum beschreibt – erschließt sich mir nicht etwa durch den8Roland Barthes, Die Helle Kammer, Bemerkungen zur Photographie, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989, 9 S. 35.

Wissenskörper einer Kultur, sondern durch etwas, das man als die Außer-Ordentlichkeit eines Eindrucks beschreiben könnte. Diese Konstellation bietet sich auch im Ansatz Belorusets dar, nicht einen bestimmten Inhalt zu illustrieren, den Text, wie die Fotos nicht in die Pferche sozio kultureller Maßstäbe zu pressen.

Ich konnte mich nicht konzentrieren und Andrea redete weiter in dem Glauben, jetzt sei die Zeit für pathetische Ausführungen über die Ukraine gekommen. Zuerst warf sie mit Liebesbekundungen um sich, beteuerte, sie sei in das ukrainische Wesen verliebt, und sagte im gleichen Moment, die Ukraine sei irgendwie das „Land der entbehrlichen Erscheinungen“. Was so viel heißt wie: Was wichtig ist, verlässt das Land; zurück bleibt der Bodensatz, all jene, die zufällig nicht woanders gebraucht werden, jene sehnsuchtsvollen, rastlosen Existenzen, von denen die ganze übrige Welt nichts wissen will. Sie zeigte auf sich und sagte: Mikroexistenz.

Seite 105

Der Ansatz dieser Nicht-Entsprechung wird von Belorusets in ihrer Rolle als Autorin und als gesellschaftsinterne Persönlichkeit immanent verhandelt: Andrea – ein Name, der bereits im Vorwort auftaucht, scheint grundlegend und sprachformend für diesen Aushandlungsprozess zu sein. Andrea: wandelt als diskontinuierliche Linie durch das Buch. Andrea: das ist die sprachliche Fläche, auf der die Autorin ihr Selbstverhältnis zu ihrer Arbeit als Künstlerin, als politische Persönlichkeit und zum Begriff der Identität kommentiert. Auf Andrea wird das merkwürdige Gefühl von Dissonanz erkennbar, das sich zehrt von Fragen nach politischer (Ver)-Haltung, Identität und politisch-persönlichem Selbstverhältnis.

Ver-rücktes Blickfeld

„Die Protagonistin des Fotoprojekts, mit deren Worten ich dieses Vorwort eingeleitet habe, taucht im Buch wieder auf. Es ist einfach und zugleich unmöglich, sie zu erkennen, denn die Art zu sprechen, die sie für sich entdeckt hat, ist zur Grundlage meines eigenen Sprechens geworden.

Seite 7, (Autorin als „Autorin“)

Damit ich Ihnen dafür hieb- und stichfeste Beweise liefern kann – ich sehe ihr heuchlerisches Gesicht, Sie nicken, obwohl Sie mir kein Wort glauben –, habe ich beschlossen, für eine Zeitlang bei Ihnen zu wohnen, um sozusagen Ihr Leben zu leben und mir anzusehen, wie es um Ihren ganzen Einsatz tatsächlich bestellt ist [..].

Seite 15, („Andrea“ zu „Autorin“)

Andrea stellt als ästhetische Figur auch die leere Topik dar. Andrea: das ist das verkehrte Spiegelbild der Autorin. Andrea: das ist das Medium, durch das die Autorin nicht nur spricht, sondern sich verspricht. Andrea: das ist die Wunde einer Erinnerungslandschaft und die Tragik davon, dem Vergessen nicht entweichen zu können. Andrea: das ist der dokumentarische Beweis dafür, dass es kein Erkennen ohne Sehen geben kann und der reine Blick nicht existiert.

Mehr muss nicht gesagt werden, um zu behaupten, dass sich die Sprechende als eine Suchende begreift, die sich zwischen Gesprächen bewegt, die zugleich auch immer Selbstgespräch sind. Die brüchige Stimme, die sich der lesenden Person einspielt, ist eine, die sich permanent als gespiegelt begreift: im Blick der Anderen. Die Hoffnung und was die Gewalt letztlich schält, ist, dass jede Spiegelung eine Verkehrung ver-spricht. Die Suche nach dem visuellen Anfangspunkt stellt sich nicht. In der Abspaltung vom Punkt und in der Zerstreuung, im Chaos des Beziehens auf-einander, aus dem wir ständig herausstoßen, ohne jemals vollständig über unsere Spuren verfügen zu können – darin scheint die Haltlosigkeit dieser Suche begründet zu liegen.

In einem Interview sagt Belorusets:

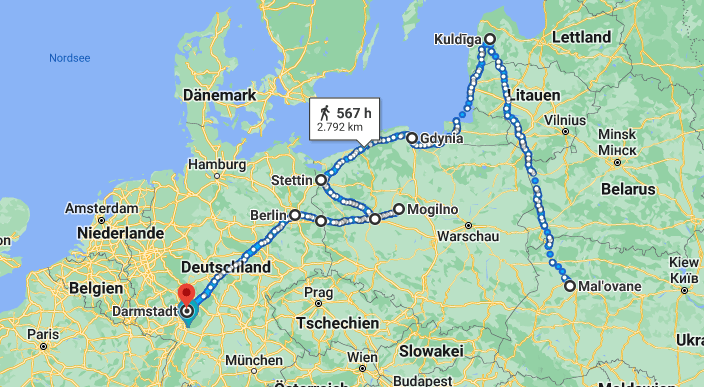

Ich versuche immer, wenn ich schreibe oder wenn ich arbeite an einem Fotoprojekt, ich versuche immer zu kommen von dem Ort, wo ich bin, zu einer Realität, die ich überhaupt nicht kenne. Es ist immer eine Reise in ein anderes Land für mich, auch wenn dieses Land nur eine Nachbarschaft oder ein nächstes Haus ist.

Literarisches Colloquium Berlin, Open : closed borders – grenzgänger festival September 2020, „Yevgenia Beloursets über die Rolle der dokumentarischen Fotografin“9siehe https://www.youtube.com/watch? v=6-cEiWinMO8/ (abgerufen am 3.5.2022)

„Du bist immer ein Gast in irgendwelchen Gesellschaften, in irgendwelchem Ort, auch wenn dieser Ort nur eine andere Person ist, ist es manchmal auch ein Ort.“

Literarisches Colloquium Berlin, Open : closed borders – grenzgänger festival September 2020, „Yevgenia Belorusets über die Bedeutung ihres Lebens in zwei Ländern für ihre künstlerische Arbeit“, 10siehe: https:// www.youtube.com/watch?v=O6HkdnkB9io/ (abgerufen am 3.5.2022).

Das Fremde fordert keine Allgemeinbeteiligung ein, es verhält sich körperlos zum eigenen Körper, indifferent zu dem, in das es eindringt. Das, was das Fremde interessiert setzt gewissermaßen in der Nicht-Erwartung an. So scheint auch Belorusets mit einer Form des indirekten Sprechens zu arbeiten, das keine Geschichte abbildet, sondern versucht, die als „ungeschichtlich“ gelesenen Erzählungen zu vermitteln. Verdichtet wird diese indifferente (Ver-)Haltung durch das literarische, ich möchte eher sagen: poetologische Selbstverhältnis der Autorin. Die sich selbst ebenso als fremden Ort begreift, existierend neben anderen.