Über Schreibszenen

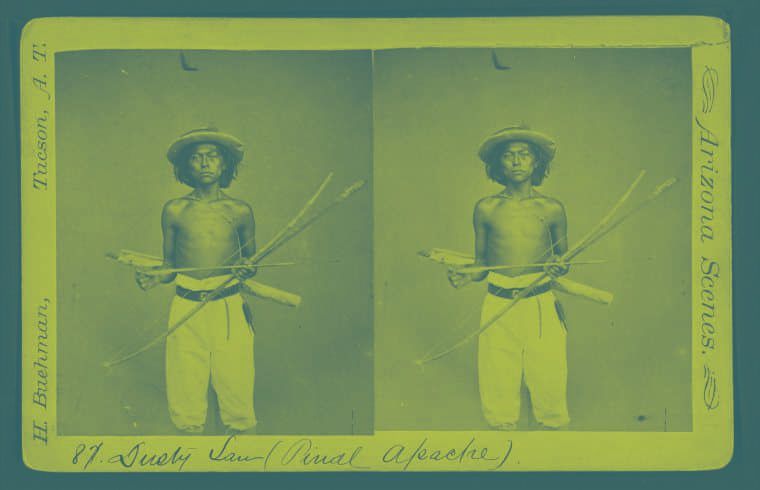

Die Schrift ist ein Bild für sich und hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Die Schrift macht es nicht so wie erwartet. Sie wirft Schatten an die Wand. Sie gebiert Monster und Überfluss. Ihre Werkzeuge sorgen für Unfälle und Widerstände. Tintenfass, Streusand, Löschwiege, Füllfeder, Radiergummi, Bleistift, Kugelschreiber, Griffel, Meissel, Nadel, Schreibmaschine, Plotter, Laser. Wir schreiben in Wüstensand und Erde, mit Rauch in die Luft, wir schreiben mit Feuer.

Wir schreiben auf Haut wie Kain und tätowieren. In Kafkas In der Strafkolonie von 1919 wird mit einer Exekutionsmaschine geschrieben. Eine gläserne Egge soll dem Delinquenten das Urteil mit Nadeln in die Haut schreiben. Der befehlshabende Offizier erklärt einem Besuche diese besondere Schreibmaschine:

“Nicht in Schönschrift für Schulkinder. Man muß lange darin lesen. Es darf natürlich keine einfache Schrift sein; sie soll ja nicht sofort töten, sondern durchschnittlich erst in einem Zeitraum von zwölf Stunden. Es müssen also viele viele Zierraten die eigentliche Schrift umgeben.”

Den Urteilsspruch soll der Delinquent in seinen Wunden entziffern. Die Erkenntnis seiner Schuld ist zugleich sein Ende. Erlösung durch Schreiben. Die Schuld als Schrift gräbt sich ins Gedächtnis ein. Allerdings kommt die Maschine ins Stocken, die Egge funktioniert nicht wie geplant und der Offizier legt sich selbst als Schreibunterlage darunter. Doch die Egge schreibt nicht mehr.

Wir reden vom Schreiben. Jesus schreibt in den Sand und niemand, der das sieht, vermag die Spuren, die sein Finger hinterlässt, zu verstehen. So kann man schreiben: Es braucht nichts als Hände und eine Oberfläche, die beschrieben oder sonst wie bearbeitet werden kann, und was sich zwischen Hand und Oberfläche ereignet, ist wichtiger als das, was das Geschriebene bedeuten mag. Ein Versprechen, eine Geste, ein Werkzeug.

Und es bedarf eines Systems von Zeichen, die Bedeutung versprechen: das ist die Semantik des Schreibens. Schreibszenen sind Szenen, in denen Schreibprozesse stattfinden und zugleich beobachtet, reflektiert und beschrieben werden. Schreibszenen geben Aufschluss über die historisch veränderlichen Bedingungen des Schreibens. Es sind bestimmte Konstellationen, in denen über das Schreiben gesprochen wird. Für die Gelehrten, zur meditativen Praxis, zur Selbstorganisation. Erst im 19. Jahrhundert wird wahrgenommen, dass geschrieben wird. Und man reflektiert das, um daraus so etwas wie ein Verstehen zu beziehen. Im Schreiben erfolgt die Bearbeitung des Materials durch Körperbewegungen, die meistens über die Hand ausgeführt werden: das ist die Gestik des Schreibens. Dazu bedarf es in der Regel entsprechender Schreibgeräte: Feder, Bleistift, Schreibmaschine oder Computer – das ist die Instrumentalität des Schreibens.

Wir brauchen Widerstände. Es braucht die Wahrnehmung des scheinbar Untergeordneten. Für Kafka ist das Schreiben eine Verrichtung wie alle anderen Verrichtungen im Leben. Das Dumme für ihn ist nur, dass das diejenige Art von Verrichtung ist, die von allen anderen Verrichtungen dieses Lebens abhängig ist. Es geht also um den Körper des Schreibens, um die Schreibung, den muskulären Akt des Schreibens, die Prägung der Buchstaben. Geste und Materialität sprechen miteinander, nicht Seele und Semantik.

Dieses Schreiben hat einen Raum. Und die Frage, wie Literatur in die Welt kommt und welche Welt wiederum aus der Literatur entsteht. Beides fällt zusammen im Moment des Schreibens, der sich in der Schreibszene verdichtet. Die Komplexität des Schreibens liegt nicht so sehr in der Vielzahl der unterschiedlichen Faktoren seines Zustandekommens als in deren Heterogenität. Die Füllfeder liegt auf einer anderen Wirklichkeitsebene als etwa die Grammatik, die Ideen oder das Motiv zum Schreiben.

Und wie beobachtet man sich eigentlich selbst beim Schreiben? Wer ist dieses Selbst, das beobachtet, und was ist das Selbst, das schreibt? Fällt das zusammen oder ist nicht ohnehin beides, sobald es geschrieben ist, sobald davon die Rede ist, ein in jedem Fall entworfenes Selbst? Dieses Selbst, diese Phantominstanz wird inszeniert. Als Maschine, die schreibt, deren Teil man nur ist oder nicht einmal Teil davon. Manchmal ist es der höhere Geist, der durch einen und die Feder hindurch spricht, oder es ist nur die Hand, die schreibt.

Es geht also um das Schreiben nicht nur als die Spur, die man hinterher auf dem Papier wiederfindet, sondern um eine theatrale Zurichtung zum Schreiben. Das ist das Schreiben als Lebensform, die das Leben strukturiert und ordnet. Wo Schreiben beginnt, sich bei und an sich selbst aufzuhalten, ist es aus dem Alltag herausgehoben wie auf eine Bühne, auf der es sich selbst darstellt und ausstellt. In diesem Rahmen, auf dieser Szene gibt es dann verschiedene Rollenzuweisungen. Der Autor, der Herr bleiben möchte über sein Schreiben. Die anderen, die mitspielen in der Szene. Um besser tanzen zu können, brauchen sie mehr Ketten als der Herr Autor. Und irgendjemand führt Regie. Sprache, Körper, Technik, Rahmen, Rolle und Regie ergeben eine bewegliche kombinatorische Matrix, mit der eine Schreibszene – nachträglich – rekonstruiert werden kann.

Die Konzentration auf das Schreiben als Akt ist eine Erfindung Kafkas: als Vorrichtung, auf eine Vorrichtung, die man dauernd belauert, beobachtet, zu organisieren versucht in ihrer Widerständigkeit, bedenken muss, die man unter Kontrolle kriegen muss, bei der man aber auch darauf wartet, dass sie einmal sich selber freisetzt, wie in einer Explosion funktioniert. Er wechselt ins Kleine und ist erlöst. Er kann sich beim Schreiben klein machen. Dürre Buchstabenmännchen treten auf. Er muss sich klein machen, um weiter schreiben zu können. So macht sich auch Robert Walser klein, wenn er Mikrogramme mit dem Bleistift schreibt. Mit der Feder kann er nicht schreiben, dann ist die Hand wie gelähmt. Mit dem Bleistift kann das Schreiben immer kleiner werden. Das ist die Arbeit am Widerstand des Schreibens und zugleich dessen Ökonomie. Der Tanz in Ketten. Immer muss gefragt werden: Was ist der neue Zwang, den sich jemand auferlegt? Kombinatorik mit Assoziationsresten: Copy & Paste treffen poetisches Regelwerk in dem tendenziell vergeblichen Versuch, das dichterische Schreibverfahren wieder mit Körperlichkeit aufzuladen.

“Das Abstrakte und das Allgemeine, Sprache zum Beispiel, können wir nur erkennen, indem es als Unsicherheit und als Teilinkarnation unter der Haut Differenz als die Frage, ob es schmerzt oder nicht, erscheinen lässt. Als der quarkige Abstand zwischen zwei entweder identischen oder unendlich unterschiedenen Entitäten, Ideen oder Zuständen. Wir lernen, so zu tun, als könnten wir die eigene Schrift lesen.” (Ann Cotten)

Wie das Schreiben verstanden wird, sind es immer Entwürfe, die nicht darauf zurückgehen, wie tatsächlich geschrieben wurde. Diese Entwürfe tragen keinen Index der Vergangenheit, sondern es sind tatsächlich Entwürfe einer wünschbaren Zukunft: wie man sich das Schreiben und die Welt vorstellt.